玉川堂の歴史

越後平野を縫うように、ゆったりと流れる信濃川と中之口川。

田園の向こうにはかつて燕の地に豊かな銅をもたらし、

燕三条の金属産業を支えた弥彦山が臨めます。

200年のあゆみの中で玉川堂は、絶え間ない鎚音と共に、

弥彦山の恵みに命を吹き込み、銅器を作り続けています。

江戸時代初期、燕三条を流れる信濃川は、低湿な土壌が災いし3年に1度の割合で氾濫を起こしました。

その度に農業は甚大な被害を負ったため、1630年頃、当時の代官が農民救済のために江戸の鍛冶職人を燕三条へ派遣。

副業として和釘の製作を奨励したところ、和釘へ業種転換する農民が相次ぎ、燕三条の地域に金鎚を使用する風習が根付いていったのです。

江戸の大火や大地震などの復興のために和釘の需要は急増し、次第に燕三条は全国一の和釘産地として発展していきます。

当時、村上藩(現:新潟県村上市)の支配下であった燕地域は、1650 年頃に藩の指示により、

金鎚を使用する技術を応用した神社の金具などの銅細工の製作が行われるようになります。

これを機に、銅を使用する風習が生まれ、1700年頃に近郊の弥彦山から銅が産出されると、

和釘と共に銅細工も一層盛んとなります。

玉川堂初代以前の玉川家も、三代に渡って銅細工の製作を行っていたと言われています。

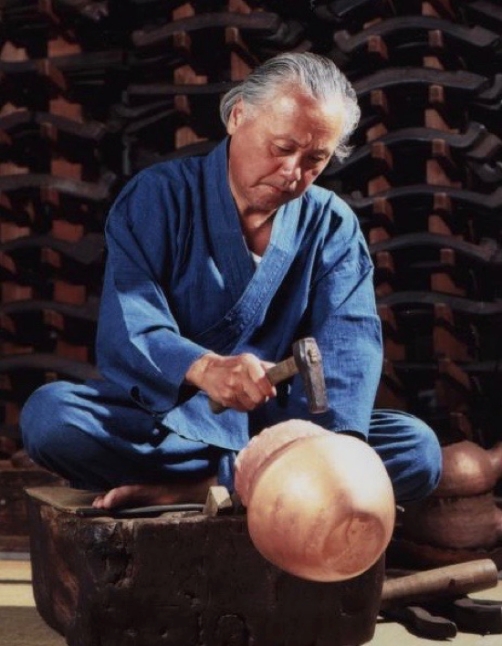

鎚起の技術で

庶民の生活道具を作る

初代 玉川覚兵衛(1799〜1872)

和釘や銅細工の製作で金鎚を使用する風習が根付いた燕。

さらに弥彦山から安定的に銅が産出されたこの地に、明和5年(1768年)、仙台の渡り職人・藤七が、銅板を金鎚で打ち縮めて形を作る鎚起銅器の製法を伝えました。

この鎚起の技術を、文化13 年(1816年)、玉川堂の初代である玉川覚兵衞が継承し、「也寛屋覚兵衛」と称して、主に薬罐や鍋・釜など庶民の生活道具を作って商売を始めました。

「鍔薬罐(つばやかん)」

(江戸時代後期)

江戸時代中期〜後期、新潟県内で職人を5名以上抱えていた工業の業種は、織物8軒、銅器3軒、鋳金2軒の3業種で、銅器は織物に次いで、新潟県第2位の工業でした。

そのうちの1軒は玉川覚兵衞であり、明治に入ると、職人5名以上を抱えた銅器屋は玉川覚兵衞のみとなります。

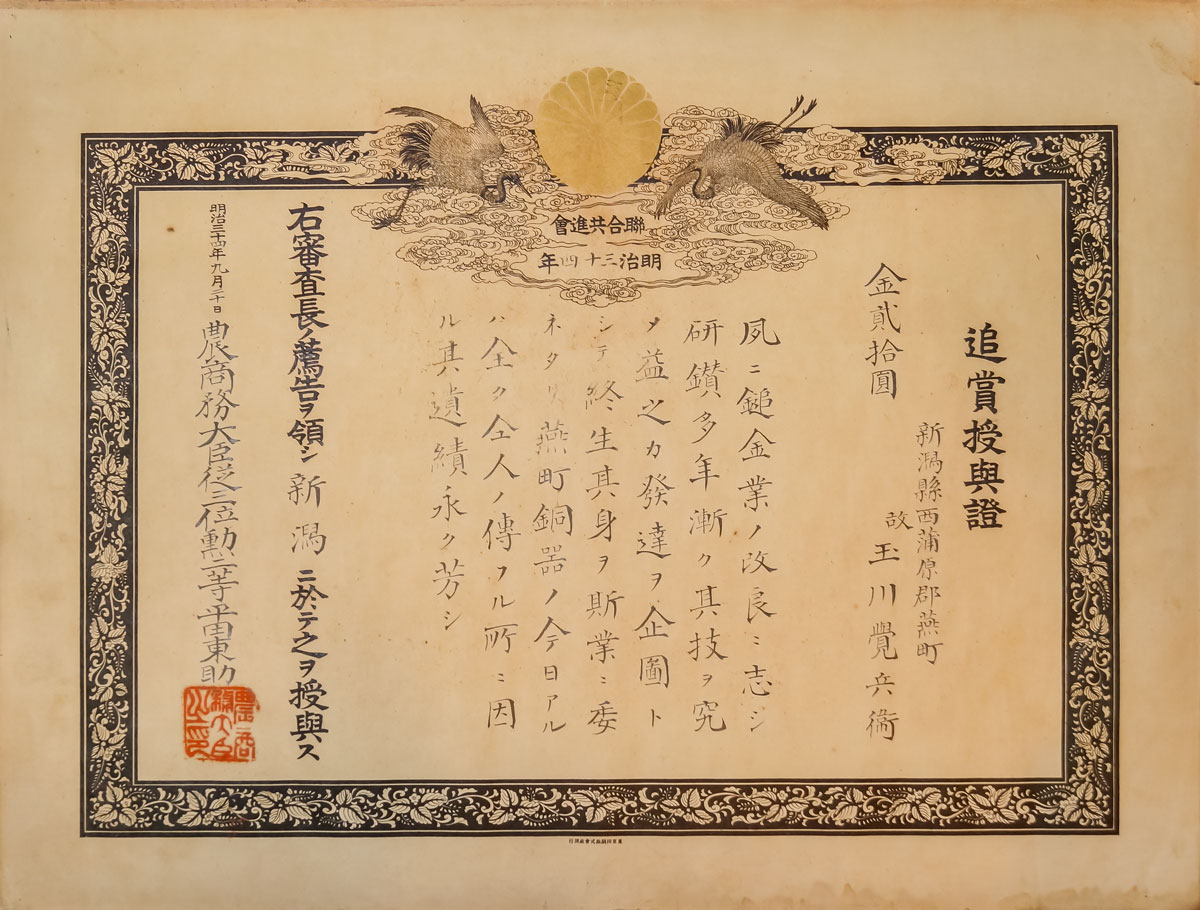

明治34年(1901年)、玉川覚兵衞は燕銅器の産業創始の功労を認められ、当時の農商務大臣より「追賞」を受けました(三代目覚平の代)。

「使う道具」から

「観る美術工芸品」へ。

二代目 玉川覚次郎(1829〜1891)

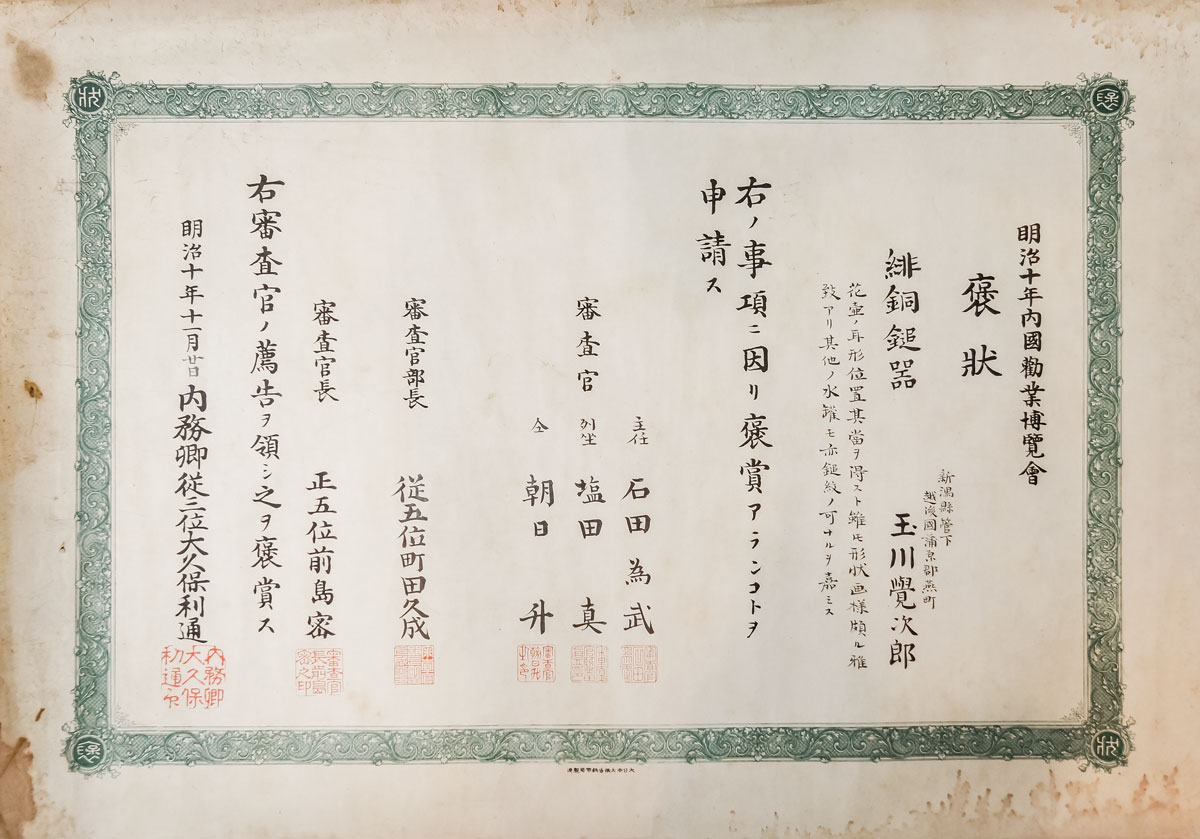

覚次郎が二代目を継承した頃、日本の工芸業界に大きな変革が起こりました。

1868年、明治政府の誕生です。

明治政府は工業化の資源を得るために、全国の工芸業界へ海外博覧会出品を促し、輸出拡大を図る政策を掲げました。

この政策を受け、日本の工芸業界では日常生活道具から美術工芸品へと生産転化する気運が生まれ、

田舎の小さな銅器屋である玉川堂にも海外博覧会出品の要請がありました。

「純銀急須」

(明治前期)

明治政府の政策を受け、二代目覚次郎は美術工芸品の製作を開始。明治6年(1873)、日本が初めて公式参加したウィーン万国博覧会へ出品し、その際初めて「玉川堂」という称号を名乗りました。

以降、日本は海外博覧会出展の常連国として名を連ね、さらに、明治政府の主導で日本国内の博覧会も開催されたことで、日本の工芸レベルは年々進化を遂げていきます。

玉川堂も、それら国内外の博覧会へ出品し、日本の技術力向上に大きく貢献することになったのです。

鎚起銅器の世界観をより強く、より深く。

世界を魅了する職人技。

三代目 玉川覚平(1853〜1922)

明治15年(1882年)、覚次郎の長男覚平は三代目に就任。当時30歳。

日本が海外博覧会へ積極的に出展し始めた時期で、玉川堂製品も海外博覧会に出品しましたが、覚平は燕の技術だけでは世界に通用しないと感じていました。

二代目覚次郎も、新しい考え方を玉川堂に取り入れ、新技術の開発を模索していた時期でもあり、覚平の三代目就任は、玉川堂にとってベストタイミングでの当主交代でした。

「鳥鷺飾金香炉」

(明治23年)

三代目覚平は、鎚起銅器の新しい世界観を表現すべく、鎚起銅器の技術だけなく、彫金の技術も会得しようと考えました。

そこで、東京の南宋画家・滝和亭、三条の日本画家・帰山雲涯に彫金図案を依頼し、彫金道具の鏨(たがね)を使用せず、金鎚と鳥口のみで模様を浮き出させる彫金技法を試みました。

覚平は、鎚起銅器を本格的な美術工芸品の領域に高めるためには、他地域の先進的な技術を取り入れる必要性を感じ、即戦力となる彫金師のスカウトを開始します。

まずは廃刀令で失職中だった高田藩(現:新潟県上越市)の鍔師数名を彫金担当とし、彫金の職長として東京の彫金師を燕へ呼び寄せました。

さらに、色彩感覚を高めるため、東京の鍍金師も招聘。職人が増加したことに伴い、明治23年工場を増築し、世界で戦う戦力を整えたのです。

以降、鎚起銅器の技術と、全国有数の彫金技術を融合した絢爛豪華な銅器を次々に生産。

明治26年(1893年)シカゴ万国博覧会、明治37年(1904年)セントルイス万国博覧会、明治43年(1910年)日英博覧会の3つの博覧会で銀賞を受賞。

その技術は世界でも高く評価されるようになったのです。

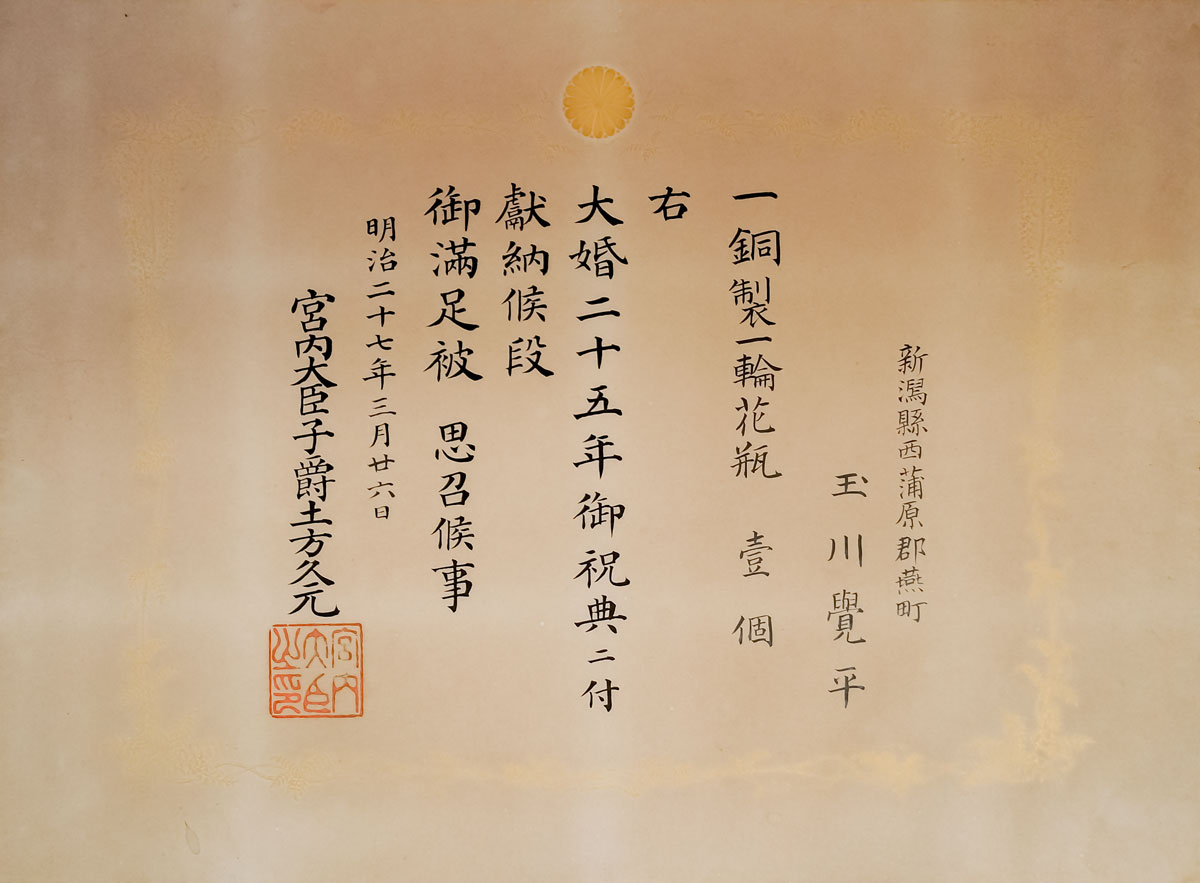

海外博覧会で名声を得た三代目覚平は、明治27年(1894年)明治天皇御大婚25周年奉祝に際し、玉川堂製品を献上しました。

以降、皇室や宮家のご慶事に玉川堂製品の献上が習わしとなり、大正・昭和・平成と四代に渡り玉川堂製品は宮内省に納められています。

大正11年(1922年)玉川堂前庭。

玉川堂門人の集合写真。

三代目覚平は弟子の養成にも努め、

燕の銅器業界発展に貢献しました。

下段左3人目から=玉川覚平(四代目)、玉川覚平(三代目)、玉川モミ(三代目妻)

下段左3人目から=玉川覚平(四代目)、玉川覚平(三代目)、玉川モミ(三代目妻) 製品の近代化、美的向上に

画期的な発展を遂げる。

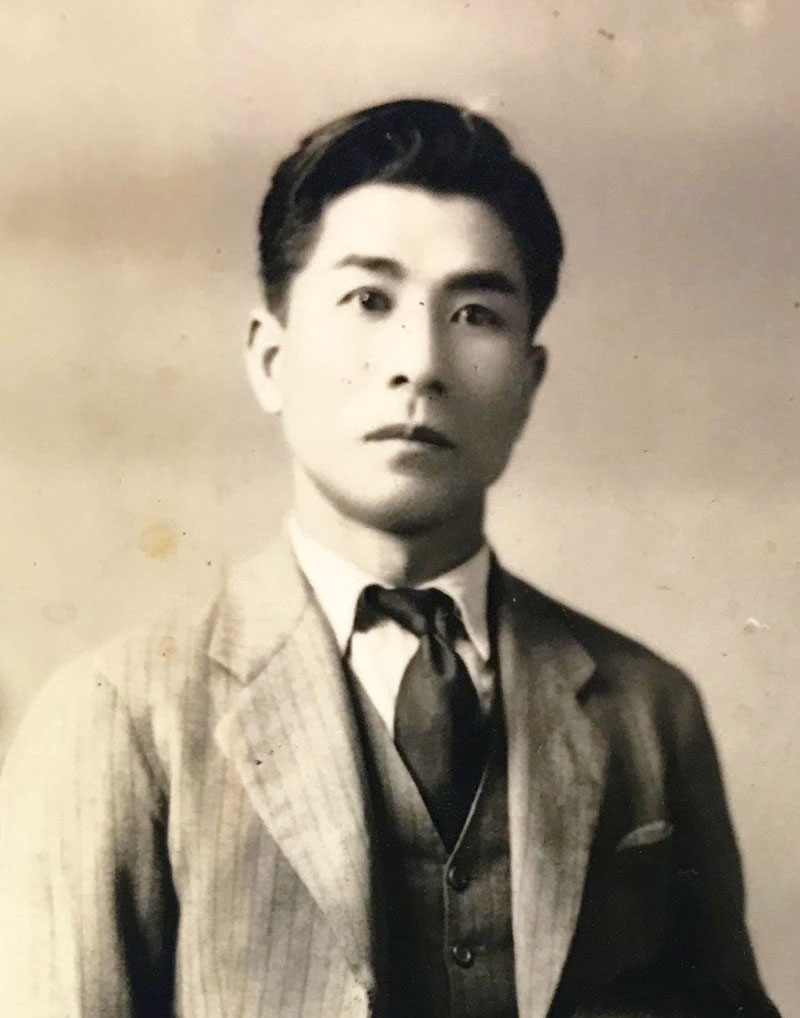

四代目 玉川覚平(1881〜1947)

海外博覧会受賞の牽引役となった東京や高田藩の彫金師。

しかし彼らも高齢になり次々と玉川堂を退職、彫金技術の継承が危ぶまれていました。

そこで三代目覚平は、彫金技術を玉川家の血筋で立て直そうと、長男・健太郎を帝室技芸員・海野勝眠へ入門させ、さらに東京美術学校(現:東京芸術大学)彫金科へ入学させます。

明治37年(1904年)、東京で薫陶を受けた教育を玉川堂へ移入させると、玉川堂の職人も大きな刺激を受け、彫金技術だけでなく、新製品・新技術も次々と誕生していきます。

「花瓶古代瓦象嵌」

(1921年)

健太郎は四代目覚平として代を受け継ぎ、さらに積極的に海外博覧会へ出品。

研鑽練磨を重ね、ついに1926年(大正15年)、フィラデルフィア万国博覧会(アメリカ)において、最高賞を受賞します。

この時、二代目覚次郎の代からの悲願を達成すると共に、玉川堂の技術が世界最高峰として認められたのでした。

玉川堂の職人たちは、覚平の勤勉さに倣って商品開発に尽力し、現在の玉川堂製品の土台を作り上げました。

中でも、一枚の銅板から胴体と注ぎ口を継ぎ目無しで製作する「口打出(くちうちだし)」技術は、 四代目の代に開発された玉川堂の鍛金技術の真骨頂であり、工芸業界でも大きな話題となりました。

玉川堂の着色は世界無二の着色技法であり、

使うほどに色合いが深まり、光沢が増すのが特色。

この着色技法も、覚平を中心とし、

当時の玉川堂の職人が試行錯誤の上に開発したものです。

成形の技術とともに、色彩に於いても可能性の幅を広げた鎚起銅器が誕生し、玉川堂のみならず、世界の銅製品の歴史に新たな1ページを刻みました。

しかしその時期、日本経済は昭和恐慌の影響で危機的な状況にあり、燕の銅器職人の多くは銅器製造だけでは生計が立たず、土木作業をしながら日銭を稼ぐ日々でした。

燕での商売だけでは廃業の恐れを感じた覚平は昭和5年、横浜高等工業学校(現:横浜国立大学)校長・鈴木達治氏の支援を得て、横浜市に分工場を設け、関東圏の販路開拓を決意。

背水の陣で横浜へ乗り込んだのです。

技術の燈火は絶やさない。

不屈の精神で戦争から復興を。

五代目 玉川覚平(1901〜1992)

昭和5年(1930年)に開設した横浜分工場の工場長は、四代目の弟 譲平が五代目覚平として就任。

燕工場の職人5名を引き連れ、横浜での職人生活を始めました。

横浜市には当時、伝統産業が少なかったため、鎚起銅器を横浜の新たな産業に成長させようと、市は玉川堂への多大な支援を約束しました。

そして分工場開設年の昭和5年に横浜市から閑院宮家へ、

翌6年には皇后殿下へ玉川堂製品が献上されました。

湯沸口打出銀銅二重張

(1930年)

五代目覚平は横浜分工場の工場長のかたわら、関東圏での販路開拓にも努め、大手百貨店などとの取引によって徐々に関東圏での認知度は高まっていきました。

軌道に乗り始めた分工場は手狭となったため、市内地域を変えて工場の規模を拡大し、燕の職人も増員させ、さらなる販路拡大を目指したのです。

しかし昭和12年(1937年)、支那事変が勃発。

銅の使用制限令が交付され、次第に入手が困難になります。

そこで代替素材として銅より硬いアルミを叩き主に額皿を製作していましたがアルミ製品の需要は少なく、日本経済は悪化する一方でもはや打つ手がありませんでした。

五代目 玉川覚平

五代目 玉川覚平

大東亜戦争が拡大し、金属回収令が強化されるにおよび、昭和17年(1942年)横浜分工場は閉鎖、翌18年(1943年)には燕工場も営業停止を余儀なくされ、玉川堂の全職人が解雇されました。

途方にくれた覚平。しかし当主として立ち止まるわけにはいかず、燕の金属加工の職人を集め、「燕航空工業株式会社」を設立し、今度は軍用飛行機の胴体部分を製作すべく、再び金鎚を持ち始めました。

昭和20年(1945年)に終戦を迎えると、覚平はすぐに鎚起銅器復興に着手し、離散した職人たちを数年掛かりで呼び寄せ、燕工場で銅器製作を再開させました。

しかし、銅価格急騰の影響で厳しい経営状態が続き、再び廃業の危機に陥ります。 このような状況下で覚平は、鎚起銅器の技術的価値を認めてもらうよう県へ働きかけ、昭和33年(1958年)玉川堂の鎚起銅器は、「新潟県無形文化財」に指定されます。

伝統工芸見直しの風潮も相まって、徐々に景気は回復傾向へ向かい、それに伴って職人も増加。ようやく燕工場に小気味良い鎚音が響き始めたのです。

産地間交流を通じ、燕銅器産地発展に尽力

作家的思考で、鎚起の表現を拡げる

六代目 玉川政男(1938〜)

五代目覚平から鎚起銅器の技を継承した六代目政男。玉川堂入社後は、ひたすら技術習得に努め、茶器などの商品開発にも着手します。

六世代に渡って受け継がれてきた玉川堂の鎚起銅器の技術は全国無二であり、後世への継承を要する技術として、1980(昭和55)年、文化庁より「記録作成等の措置を講ずべき無形文化財(選択無形文化財)」の指定を受けました。

「実り」

(1986年)

六代目政男は、燕鎚起銅器の産地発展にも尽力しました。1981(昭和56)年、玉川堂を独立した燕市と分水町(現・燕市)の銅器職人が中心となり設立された「燕分水銅器協同組合」の理事長に就任。

京都からの流れをひく軽快で品のある分水の技術と、塊から打ち伸ばす無骨で豪快な燕の技術の相互研究の場を設け、地域間交流による技術的研鑽を勧めました。

さらに同年、燕鎚起銅器は通商産業大臣(現・経済産業大臣)より「伝統的工芸品」の指定を受け、全国の伝統工芸産地との交流も盛んに行われました。

六代目 玉川政男

六代目 玉川政男

六代目 玉川政男 作 「痕跡」(1968年)

六代目 玉川政男 作 「痕跡」(1968年)

6代目政男は、芸術感覚に優れた作品を数多く生み出し、金工作家としても活躍しました。国内美術展の最高峰「日本美術展覧会(日展)」入選の他、「新潟県美術展覧会(県展)」にて最高賞を受賞し、さらに、全国の最高賞の作品を集結した「全国選抜展」にて最高賞の文部大臣賞を受賞するなど、数多くの展覧会受賞歴を持ちます。

五代目は、厚い銅塊を打ち延ばして成形するバンゴを得意としていましたが、政男は細口に打ち絞る鍛金技を研究・習得し、様々な火力調整が可能なバーナーによる部分的な焼きなましによって、繊細かつ柔らかなフォルムを表現しました。

玉川堂の鎚起銅器は、新潟県を代表する工芸品としての地位を確立。主に新潟県内企業からの贈答品の需要が高まり、それに伴って職人も増加していきました。

さらに、地元の問屋に卸した玉川堂製品は、全国の百貨店や小売店でも販売されるようになり、贈答品需要は全国に広がりました。

しかし、1990年代前半のバブル崩壊の影響により、贈答品の需要は激減。戦後最大の危機を迎え、玉川堂は倒産寸前にまで追い込まれました。

1995(平成7)年、六代目政男は、断腸の思いで手塩にかけて育ててきた職人を半数解雇。30名在籍した職人は15名となり、残された職人と共に、背水の陣で玉川堂の再生を目指すことになったのです。

七代目 玉川基行(1970〜)

七代目を受け継いで

〜私たちが作った銅器を、私たちの店で、

私たちの手で販売する

日本の伝統的工芸品産地数は243産地。最盛期の1970年に約30万人存在した全国の職人数は、現在4万人台へと大幅に減少しており、伝統工芸は衰退の一途を辿っています。特にバブル崩壊後の1990年代の約10年間の減少が著しく、リストラや倒産などが相次いだ時代でしたが、この時期に、工芸の本質的な価値に対してブランディングする視点を取り入れなかったことが、伝統工芸業界の衰退を決定付けたと言えます。7代目基行が入社した1995年、真っ先に手掛けたのがリ・ブランディングでした。「ブランディングとは流通経路の短縮である」というコンセプトのもと、売り方をあらため、顧客目線の製品開発を行い、経営の刷新を行います。

1995年2月、バブル崩壊の影響を受けて倒産寸前の中、六代目政男は職人の半数を解雇し、同年3月、息子である基行が入社します。そこで基行が最初に着手したのが流通改革です。伝統を礎とした高い技術を保持していても売上には繋がらない。その要因はお客様の声が職人に届かないことにあると確信し、地元問屋との取引を断ち、全国の百貨店へ直接の売り込みを行います。売上の多くを占めていた問屋を断つ大きな経営リスクを抱えつつも、翌1996年から、百貨店との直接取引が始まります。

2003年、玉川基行(当時32歳)は玉川堂七代目に就任します。流通改革の次に見据えたのは海外ビジネスの展開で、欧米を中心とした海外見本市へ積極的に出展し、海外取引を開始しました。また、ラグジュアリーブランドとのコラボ企画も生まれ、中でもルイヴィトングループのシャンパンブランド「KRUG(クリュッグ)」と共に開発したボトルクーラーは、職人の高い技術によってボトルにフィットした流麗なデザインが実現し、世界中の高級レストランで使用されています。

「KRUG x 玉川堂」ボトルクーラー

「KRUG x 玉川堂」ボトルクーラー

2016年、玉川堂は創業200周年を迎えました。7代目が掲げた7つの200周年事業の一つが「リ・ブランディング」です。これまでの歴史や技術を改めて紐解き、次の100年を見据え、ロゴマーク、ブランド理念、パッケージ、ユニフォームなどを一新しました。また、七代目として200年の歴史を振り返る中で、改めて玉川堂が独自に保有する価値を明確化し、お客様へメッセージとしてお伝えすべく、玉川堂のブランド理念体系の視覚化を図りました。

「私たちが作った銅器を、私たちのお店で、私たちが丁寧に販売する。」というコンセプトのもと、百貨店取引も断ち、直営店舗のみの販売へと、さらなる流通改革を決行します。2017年、東京・銀座「GINZA SIX」、2024年には東京・西麻布にて「笄 KOGAI」を開店。新潟県燕市の本店と合わせ、直営3店舗体制、製販一体の流通システムを構築します。

(西麻布)

(GINZA SIX 4階)

玉川堂 七代目

玉川堂 七代目

玉川 基行

工場を観光資源とし、世界中の方々から燕三条の工場見学へ。近郊の旅館やレストランなどとも連携を図り、燕三条を「国際産業観光都市」へと発展させる取り組みにも、会社を挙げて取り組んでいます。お客様と職人が直接会話できる共存共栄のまちづくり、ものづくり。私たちの世代が築くその礎が、玉川堂創業300周年に繋がっていくものと信じて、玉川堂はお客様と共に「時」を育んでいきます。